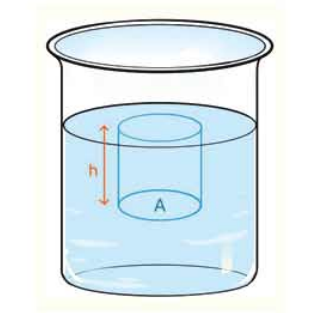

যারা পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করেছে তারা সবাই জানে পানির গভীরে গেলে এক ধরনের চাপ অনুভব করা যায় (যদিও বায়ুমণ্ডল আমাদের ওপর একটা চাপ দেয় কিন্তু আমরা সেটা অনুভব করি না। কারণ আমাদের শরীরও সমান পরিমাণ চাপ দেয়।) পানি কিংবা অন্য কোনো তরলের গভীরে গেলে ঠিক কতটুকু চাপ অনুভব করা যাবে সেটি ইতিমধ্যে তোমাদের বলা হয়েছে। তোমার উপরে তরলের যে স্তম্ভটুকু থাকবে তার ওজন থেকেই তোমার উপরের চাপ নির্ণয় করতে হবে। ধরা যাক ভূমি তরলের h গভীরতার চাপ নির্ণয় করতে চাইছ। সেখানে A ক্ষেত্রফলের একটি পৃষ্ঠ কল্পনা করে নাও(চিত্র 5.01)। তার উপরে তরলের যে স্তম্ভটুকু হবে সেখানকার তরলটুকুর ওজন A পৃষ্ঠে বল প্রয়োপ করবে। A পৃষ্ঠের উপরের তরলটুকুর আয়তন Ah তরলের ঘনত্ব যদি হয় তাহলে এই তরলের ওজন বা বল

চিত্র 4.01ঃ তরলের উচ্চতার জন্য নিচের পৃষ্ঠে চাপ সৃষ্টি হয়

অর্থাৎ নির্দিষ্ট ঘনত্বের তরলে গভীরতার সাথে সাথে চাপ বাড়তে থাকে। পানির বেলায় আনুমানিক প্রতি দশ মিটার গভীরতায় বাতাসের চাপের সমপরিমাণ চাপ বেড়ে যায়।

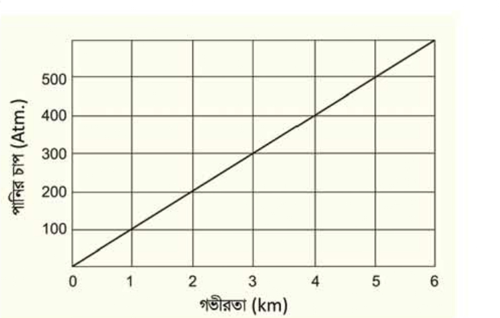

বাতাস বা গ্যাসকে যে রকম চাপ দিয়ে সংকুচিত করে তার ঘনত্ব বাড়িয়ে ফেলা যায় তরলের বেলায় কিন্তু সেটি সত্যি নয় (কঠিনের বেলায় তো নয়ই!) তরলকে চাপ দিয়ে সে রকম সংকুচিত করা যায় না ভাই তার ঘনত্ব বাড়ানো কিংবা কমানো যায় না।5.02 চিত্রে সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ থেকে সমুদ্রের গভীরতায় গেলে কীভাবে পানির চাপ বাড়তে থাকে সেটা দেখানো হয়েছে। যেহেতু পানির ঘনত্ব প্রায় সমান তাই চাপটা সমান হারে বাড়ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠে শূন্য থেকে শুরু করে সমুদ্রের তলদেশে সেটি অনেক বেড়ে গেছে।

চিত্র 5.03: পানির গভীরতার সাথে সাথে পানির চাপ বেড়ে যায়

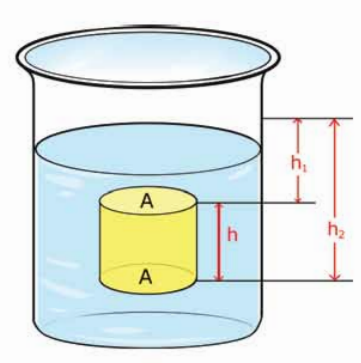

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই আর্কিমিডিসের সূত্র এবং সেই সূত্রের পেছনের পম্পটি জানো। সূত্রটি সহজ, কোনো বস্তু তরলে নিমজ্জিত করলে সেটি যে পরিমাণ তরল অপসারণ করে সেইটুকু তরলের সমান ওজন বস্তুটির ওজন থেকে কমে যায়। আমরা এখন এই সূত্রটি বের করব। 5.03 চিত্রে দেখানো হয়েছে খানিকটা তরল পদার্থে একটা সিলিন্ডার ডোবানো রয়েছে। (এটি সিলিন্ডার না হয়ে অন্য যেকোনো আকৃতির বস্তু হতে পারত, আমরা হিসাবের সুবিধার জন্য সিলিন্ডার নিয়েছি। ধরা যাক সিলিন্ডারের উচ্চতা h এবং উপরের ও নিচের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A।আমরা কল্পনা করে নিই সিলিন্ডারটি এমনভাবে তরলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে যেন তার উপরের পৃষ্ঠটির গভীরতা h1 এবং নিচের পৃষ্ঠের গভীরতা h2.

চিত্র 5.03:একটি বস্তু যতটুকু তরল অপসারিত করে তার সমপরিমাণ ওজন হারায়

আমরা অনেকবার তোমাদের বলেছি যে তরল (কিংবা বায়বীয়) পদার্থে চাপ কোনো নির্দিষ্ট দিকে কাজ করে না। এটি সব দিকে কাজ করে। কাজেই সিলিন্ডারের উপরের পৃষ্ঠে নিচের দিকে যে চাপ কাজ করে তার পরিমাণ

এবং নিচের পৃষ্ঠে উপরের দিকে যে চাপ কাজ করে তার পরিমাণ

কাজেই সিলিন্ডারে উপর পৃষ্ঠে নিচের দিকে এবং নিচের পৃষ্ঠে উপরের দিকে প্রয়োগ করা বল যথাক্রমে:

চারপাশের পৃষ্ঠের উপর কতটুকু বল প্রয়োগ হয়েছে সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না, কারণ সিলিন্ডারটি একদিক থেকে যে বল অনুভব করে অন্যদিক থেকে ঠিক তার বিপরীত পরিমাণ অনুভব করে এবং একে অন্যকে কাটাকাটি করে দেয়। যেহেতু h2 এর মান থেকে বেশি তাই দেখতে পাচ্ছি এর মান থেকে বেশি। কাজেই মোট বলটি হবে উপরের দিকে এবং তার পরিমাপ:

যেহেতু Ah হচ্ছে সিলিন্ডারের আয়তন, তরলের ঘনত্ব এবং g মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ, কাজেই উপরের দিকে প্রয়োগ করা বলের পরিমাণ হচ্ছে সিলিন্ডারের আয়তনের সমান তরলের ওজন। ঠিক যেটি আর্কিমিডিসের সূত্র নামে পরিচিত। ঊর্ধ্বমুখী এই বলটিকে প্লবতা (Buoyancy) বলে ।

এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কেন একটা বস্তু ভেসে থাকে আবার অন্য একটা বস্তু ছবে যায়। তোমরা জানো একটা বস্তু পানিতে ডোবানো হলে প্লবতার কারণে সেটা যতটুকু পানি সরিয়েছে উপরের দিকে সেই পানির ওজনের সমপরিমাণ বল অনুভব করে। সেই বলটি বস্তুটার ওজনের বেশি হলে বস্তুটা ভেসে থাকবে। ঠিক যে পরিমাণ ডুবে থাকলে বস্তুর সমান ওজনের পানি অপসারণ করবে ততটুকুই ডুববে, বাকি অংশটুকু পানিতে ডুবে যাবে না।

যদি বস্তুটার ওজন অপসারিত পানির ওজন থেকে বেশি হয় তাহলে সেটি পানিতে ডুবে যাবে। তবে পানিতে ডুবে থাকা অবস্থায় তার ওজন কিন্তু সত্যিকার ওজন থেকে কম মনে হবে।

যদি কোনোভাবে বস্তুটার ওজন অপসারিত পানির ওজনের ঠিক সমান করে ফেলা যায় তাহলে বস্তুটাকে পানির ভেতরে যেখানেই রাখা হবে সেটা সেখানেই থাকবে, উপরেও ভেসে উঠবে না, নিচেও ডুবে যাবে না। দৈনন্দিন জীবনে সে রকম কিছু চোখে না পড়লেও পানির নিচে দিয়ে চলাচল করার জন্য সাবমেরিনে এটি করা হয়।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ এবং অসংখ্য খাল-বিল, নদ-নদী পুরো দেশটিকে যুক্ত করে রেখেছে। সে কারণে নৌপথ দেশের অন্যতম যোগাযোগের মাধ্যম। অন্য যেকোনো যানবাহনের মতোই নৌকা, ট্রলার, লঞ্চ বা জাহাজ দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং মানুষের প্রাণহানি ঘটে। নৌপথে দুর্ঘটনার অনেক কারণ থাকতে পারে, তার মাঝে প্রধান কারণ হচ্ছে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, অন্যকিছুর সাথে সংঘর্ষ, চালকের ত্রুটি, যন্ত্রপাতির ত্রুটি, নকশার ত্রুটি, ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি যাত্রী বহন, মালপত্রের অনিয়মিত সংরক্ষণ ইত্যাদি।

আবহাওয়ার সংকেত যথাযথভাবে অনুসরণ করে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার বিপদ থেকে অনেকটুকুই রক্ষা পাওয়া সম্ভব। তবে হঠাৎ করে কালবৈশাখী ঝড়ের মাঝে পড়ে নৌযান বিপদগ্রস্থ হতে পারে। সেরকম অবস্থায় নৌযানের চালকদের অভিজ্ঞতা এবং দায়িত্ববোধ একটি বড় ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে নৌপথের দুর্ঘটনার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে সংঘর্ষ: একটি নৌযানের সাথে অন্য নৌযানের সংঘর্ষ, জেটির সাথে সংঘর্ষ, নদীর তলদেশ বা ডুবোচরে সংঘর্ষ— সবগুলোই নানা ধরনের দুর্ঘটনার সূত্রপাত করে থাকে।

নৌযানের যন্ত্রপাতি যথাযথ সংরক্ষণ করা না হলে সেগুলো দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। বেশি যাত্রী বহন করার জন্য নৌযানের নকশার অননুমোদিত পরিবর্তন করে একটি নৌযানকে দুর্ঘটনার দিকে ঠেলে দেওয়া হতে পারে। অধিক মুনাফার লোভে একটি নৌযানে প্রয়োজন থেকে বেশি যাত্রী বহন করে নৌযানের ভরকেন্দ্র পরিবর্তিত হয়েও অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বড় বড় টেউয়ে নৌযানের দুলুনীতে মালপত্র সরে গিয়েও নৌযানের ভরকেন্দ্র পরিবর্তিত হয়ে নৌযান দুর্ঘটনায় পড়তে পারে।

এই অধ্যায়ে আমরা অনেকবার দেখিয়েছি যে তরল পদার্থে চাপ প্রয়োগ করলে সেটা চারদিকে সঞ্চালিত হয়। তোমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে এটাই স্বাভাবিক। তার কারণ এই চাপটুকু যদি পুরো তরল পদার্থে সঞ্চালিত না হয় তাহলে তরলের এক অংশে চাপ বেশি এবং অন্য অংশে চাপ কম থাকবে, কাজেই সেখানে একটা প্রস্থচ্ছেদ কল্পনা করে নিলে এক দিক থেকে আরোপিত বল অন্যদিক থেকে আরোপিত বল থেকে বেশি হবে এবং এই বলের কারণে তরলটি প্রবাহিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না চাপ সমান হয়ে যায়। প্যাসকেল এই বিষয়টি একটা সূত্র হিসেবে দিয়েছিলেন, সেটি এ রকম:

প্যাসকেলের সূত্র: একটা আবদ্ধ পাত্রে তরল বা বায়বীয় পদার্থে বাইরে থেকে চাপ দেওয়া হলে সেই চাপ সমানভাবে সঞ্চালিত হয়ে পাত্রের সংলগ্ন গায়ে লম্বভাবে কাজ করবে।

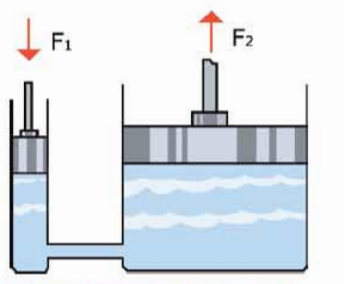

প্যাসকেলের সূত্রের ব্যবহার: প্যাসকেলের এই সূত্রটি ব্যবহার করে অত্যন্ত চমকপ্রদ কিছু যন্ত্র তৈরি করা যায়। 5.04 ছবিতে সে রকম একটা যন্ত্র দেখানো হয়েছে, এখানে পাশাপাশি দুটি সিলিন্ডার একটা নল দিয়ে সংযুক্ত। ধরা যাক একটি সিলিন্ডারের প্রস্থচ্ছেদ অন্যটির এবং তুমি প্রস্থচ্ছেদের সিলিন্ডারে F বল প্রয়োগ করেছ তাহলে তোমার প্রয়োগ করা চাপ

এখন এই চাপ এই তরলের মাধ্যমে চারদিকে সঞ্চালিত হবে এবং দ্বিতীয় সিলিন্ডারের প্রস্থচ্ছেদেও প্রয়োগ করবে।

কাজেই দ্বিতীয় সিলিন্ডারে প্রয়োগ করা বলের পরিমাণ হবে

চিত্র 5.04:বল প্রয়োগ করলে প্রস্থচ্ছেদের উপর নির্ভর করে অন্য দিকে বল পাওয়া যায়

তুমি নিশ্চয়ই চমৎকৃত হয়ে দেখতে পাচ্ছ যদি (A2/A1 ) এর মান 100 হয় তাহলে তুমি প্রথম সিলিন্ডারে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করছ দ্বিতীয় সিলিন্ডারে তার থেকে 100 গুণ বেশি বল পেয়ে যাচ্ছ এই পদ্ধতিটি খুব কার্যকর, বড় বড় কলকারখানা কিংবা বিমান নিয়ন্ত্রণে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তবে তোমরা একটা জিনিস জেনে রাখো এটা বলবৃদ্ধিকরণ নীতি। এই পদ্ধতিতে শক্তি কিন্তু মোটেও বাড়ানো যায় না । তুমি প্রথম সিলিন্ডারে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োপ করবে দ্বিতীয় সিলিন্ডারে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি ফিরে পাবে।

common.read_more